.

3日がかりで谷崎潤一郎『細雪』を再読した。

最初に読んだときは、これだけの大長編を何ら破綻もなく物語の齟齬もなく書ききる力量に感嘆したものだったが、中身についてはほとんど忘れてしまっていた。

再読する気になったのは、今年8月に大阪のシネ・ヌーヴォで谷崎映画の特集があり、これまで3本映画化されている『細雪』のうち2本を立て続けに見たことがきっかけになった。

その直後に、もう一本のいちばん新しい作品も見て、それぞれの映画の作り方に興味も持ち、また疑問も抱いて、ではもう一度原作を読んでみようという気になったのであった。

さて3本の映画とは次の通り。

1950年版

監督:阿部豊 脚本:八住利雄

出演者:高峰秀子、山根寿子、轟夕起子、花井蘭子 他

1959年版

監督:島耕二 脚本:八住利雄

出演者:京マチ子、山本富士子、轟夕起子、叶順子 他

1983年版

監督:市川崑 脚本:日高真也

出演者:岸惠子、佐久間良子、吉永小百合、古手川祐子 他

50年版と59年版の脚本が同じ八住利雄とあとから知って驚いた。

50年版の作りは、この大作を145分の映画にまとめるにあたって、冒頭ナレーションで背景説明をやってしまうという、素人映画もかくやと思われるような下手な手法をとっていた点で印象に残っている。

作品としては、物語の中心人物のうち4女妙子役の高峰秀子にはっきりと焦点を当てている。

これはおそらく、原作者の谷崎自身が高峰秀子のファンであったということと大いに関係があるのだろう。

電子レンジに関してはさまざまな議論があり、それもまともなものからトンデモ科学的俗説までバリエーションがあって、何が本当なのかよくわからないというのが正直なところだ。

ここでは個人的な感想も含めて、これらの言説に含まれる問題点を挙げてみたい。

まずそもそも、「電子レンジ」という日本語での呼び方自体が正しくないということを指摘しておこう(あらためて言うまでもないことだが)。

電子レンジは「電子」を使っていない。

使っているのはマイクロ波と呼ばれる電波である。英語圏での電子レンジの通称は「マイクロウェーブ」で、この方が正確な表現だ。

日本では、目新しい技術を使った製品にはなんでも「電子」をつけたがる傾向があるようだ。これ自体がまさに正しい知識を持てていないことの現れと言ってもよいかもしれない。

では、マイクロ波とはなにか。

電磁波の一種である。

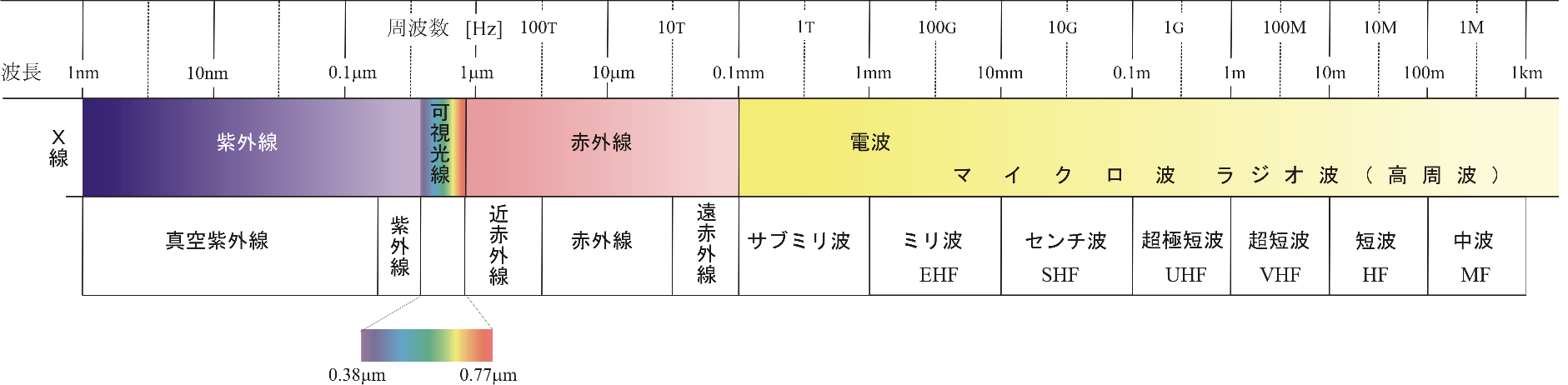

電磁波とはなにか。下の図を見ていただこう。

光も電波もX線も、すべて電磁波である。

それぞれの違いは、周波数が異なるというだけで、すべては連続的に変化している。

しかし周波数が違えばエネルギーが異なり、透過力などに違いが出てくるから性質はそれぞれ違ってくる。

電磁波全体を見ると、周波数はおよそkHz(キロヘルツ)からPHz(ペタヘルツ)まで、1兆倍も違う。

また波長は周波数の逆数だから、nm(ナノメートル)からkm(キロメートル)までの違いがある。

周波数のうんと低い(つまり波長がうんと長い)電気(交流)はどうなのかというと、電線の中を流れる。

たとえば50/60Hzの商用周波数の電気なら、電線の中央を流れていく。

ところが周波数が上がっていくと、電気は同じ電線の中でも周辺を流れていくのである。

そしてさらに上がると、電気は電線の外へ出てしまう。これが電磁波である。

さてその電磁波の中のマイクロ波とはどういった性質を持った電磁波なのか。

マイクロ波の周波数範囲は300MHzから300GHz(波長は1mから1mm)。

周波数範囲によって異なるが、主な用途としては、電子レンジ以外にもGPS測位システム、BS放送、レーダーによる監視システム、電波望遠鏡による観測、無線LANなどいろいろある。

電子レンジに使われる周波数は国により法令により異なるが、日本では2.45GHzが利用されている。

食品加熱に関していえば、水がマイクロ波を吸収するという性質を利用している。

BS放送が、大雨の時に映りにくくなるという現象をご存じだろう。

これは水がマイクロ波を吸収するからで、原理的には雨水はBS放送のマイクロ波によって加熱されているのである(電波は微弱なので実際には観測できない程度)。

食品加熱の場合、マイクロ波が利用されるのは「水の加熱」である。

「熱」が分子の振動であるということは中学校の理科で習う。

魚を炭で焼くとき、熱は対流と直射の形で魚に伝わる。

対流によるものは熱伝導である。直射は赤外線による加熱となる。

電子レンジの場合は、それをマイクロ波で行うということである。

「レンジでチンする」ということは、食品中に含まれる水分子を振動させて、その結果として食品全体を加熱するという方法である。

このことは、つまりは通常の焼く(赤外線で加熱する)のとまったく同じ原理なのだ。

魚を焼くコツとして、「遠火の強火」とよく言われる。

遠火の強火とは、対流熱によって表面を焦がすのではなく、遠赤外線を使ってなるべく内部を加熱するということにほかならない。

可視光線から周波数の低い方向に見ていくと、近赤外、赤外となり、遠赤外線は周波数THz領域にある。さらにその先がマイクロ波である。

マイクロ波は遠赤外よりさらに食品内部に浸透しやすく、内部の水分子を振動させ加熱する。

原理的に、「遠火の強火」を強力にした電磁波なのである。

「遠火の強火」を称揚しながら、電子レンジには反対する人がいるのはどうしたわけなのだろうか。

電子レンジ反対派の主張を聞いてみよう。

以下の各項目は「ライフサポートクラブ」のウェブから引用したものである。

・マイクロウエーブとは超短波で低レベルの放射線のことです。

「超短波」とはVHFのことで、マイクロ波の一部ではあるがイコールではない。またマイクロ波は「放射線」ではない。

電磁波のうち電離作用をもつX線、ガンマ線を(電離)放射線と呼ぶが、それ以外は放射線とは呼ばない。そもそも用語が間違っている。

・生命エネルギーが60から90%損失

「生命エネルギー」などという疑似科学用語で何を表そうとしているのか不明。

・すべての物質の構造上の破壊

こんなことが起こるのなら一大科学革命だろう。「構造上」の意味が曖昧。これまでわかっているのは分子の振動に過ぎない。

・水でさえも「チン」されると、分子構造が変えられてしまうため、この水で穀物を発芽させようとしても穀物は発芽しません。

分子構造が変われば水でなくなってしまう。電子レンジで加熱済みの水を植物にかけたら枯れたという話がウェブにある。これに関しては下にリンクしたサイトの中に、画像を加工した捏造であったという報告がなされている。

・マイクロ波は、強いエネルギーを持っています。被爆すると、体の中に熱を発生させます。

「被爆」という用語が間違っている以外は、基本的には正しい。

マイクロ波は水分を加熱するのだから、人体に直接当てれば有害であるのは当然である。

マイクロ波自体の危険性を、そのまま電子レンジの危険性に結びつけるのは意図的なごまかしとしかいえない。

もともと危険性はあるものだから、もし利用するとしてもその危険性と利便性を天秤にかけ、利用者自身がリスクベネフィットを判断して使うべきものなのだ。一律に危険か安全かを断定できるものではない。

「栄養が失われる」という電子レンジ反対派の主張も山ほどある。

これについては、通常の加熱方法と比較する正しい実験が行われたのかどうかで評価は変る。

加熱のメカニズムも、量子レベルの理論が関係する非常に難しいものだから、今後未知の現象が発見されるかもしれない。ともかく科学的に正確な実験が望まれる。

ただ、上に述べたように加熱原理はマイクロ波も遠赤外も同じだと私は考えている。

にもかかわらずマイクロ波加熱が危険なのだとしたら、その理由をぜひ教えてほしい。

その点が、電子レンジ反対派の主張には欠けているのである。

最後に、比較的冷静にこの問題を採り上げているサイトを紹介しておこう。

京都シネマで見ることができなかった映画「NO」を、きのう梅田シネマで見た。

評判通りの優れた映画だったが、想像していたほど「劇的」な作品ではないなと思った。

一人の主人公(実際のモデルは2人の広告マン)を中心に描いているが英雄譚ではない。また運動的勝利を高々と歌いあげるようなプロパガンダ映画でもない。

当時のチリの状況は、今の日本にぴったり重なる。

圧倒的な独裁政権とバラバラの野党。

現在の私たちが何をしなければならないかというヒントに溢れているといってもよい。

深夜の15分枠に流すだけのテレビキャンペーンで何が変わるのか。

左翼陣営の、敵を否定するだけのネガティブな表現に対して、主人公は未来を想像させる広告的手法を主張する。

果たしてこのキャンペーンだけでチリの状況が変わったのかどうか、もっともっと多様な要素があったのではとは思う。

ただ、この広告マンが使ったのは、国民に確かに「届く」表現であり、硬直したプロパガンダではなかった。

我が国の市民運動に欠けているのもまさにこの点だろうと思う。

キャンペーンで「チリ、もうすぐ歓喜がやってくる」という歌が作られ、ことあるごとに歌われる。

字幕では「歌」となっていたが、「ジングル」という言葉が使われていた。つまり、CMなどで流されるごく短いフレーズの歌だ。

いつでもみんなで合唱できる歌。これが今までの我が国の市民運動にはないのだ。

この映画をみて、「歌がほしい」と切実に思った。

決して「敵」を揶揄するネガティブな歌ではない。

そのような歌には、不満をガス抜きする効果しかなく、人は何も変わらないのだ。

必要なのは、私たちの未来が感じられる、(できれば2部合唱できる)単純で力強い、短い曲だ。

連帯が意識できる、一歩だけ脚を前に踏み出したくなる明るい曲だ。

河瀨直美監督の新作、『2つ目の窓』を見た。

河瀨作品は初めてだ。

なぜこの作品を見ようかと思ったかというのには深いわけがある。

京都の地下鉄の回数券が余っていた。

買ったものの、昼間回数券だったので使う機会が極めて少ない。

平日昼間の、夕方4時までしか使えない。京都で飲んでいたりすれば絶対に使うことがない。

その回数券の期限が7月いっぱいだった。

ムダにするのはもったいない、何とか使ってやろう。そうだ、京都シネマで映画でも見よう。

7月30日の時点で、何を上映しているだろうか。

めぼしいものを探すと、『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』ほか何本か。しかし終映が5時を回り、帰りに回数券を利用できない。

そこで消去法で決まったのが『2つ目の窓』だった。

実はつい最近、映像関係者の友人から河瀨直美監督の話を(それもあまり芳しくない話を)聞いたばかりだった。

そこで、じゃあ一丁映画を見せてもらおうではないかという気分になったというのもある。

しかしこの『2つ目の窓』がどんな映画なのか、まったく、まるっきり知らなかった。

第67回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品作品というのも知らなかったし、封切られたばかりだということも知らず、また封切られたばかりだというのに「大ヒット公開中」だということも初耳で、「河瀨直美監督待望の最新作にして最高傑作」ということもあとから知ったという体たらくであった。

さてそこまでが前置き。

作品としてはどうだったか。

確かに、非常によく練られたストーリーで、前半がやたらカッタルイ以外は破綻もなく大変うまくまとめられている。

奄美の大自然をバックに、宣伝文句によれば「カンヌが、世界が、絶賛。母の死と、家族の再生。そして、つながっていく命。希望の涙があふれる、今年最高の《感動作》」なのだそうだ。

これから見ようという人のために細かい内容は申し上げない。

それぞれ問題を抱えた2組の家族。そこに「死」が影を落としていて、一方で主人公である少年少女の鮮烈な愛と性がある。

死に直面する家族と、破綻した家族、母子家庭、元夫と息子の関係等々が、奄美の大自然を背景に描かれる。

映像の美しさ、死の床で奏でられる奄美の音楽、樹齢500年のガジュマルと台風による強風、豪雨、そして怒涛の波頭…。

圧倒的な自然と、命のつながり、感動あり涙あり、心を揺さぶられて、映画館の闇を抜け、日常の光景の中に立つと、はて、私はいったい何に感動したんだっけ?と思う、そんな映画だ。

命は確かに大きなテーマだろう。

が、この映画で観客は初めて命のつながりに気づいたか。そうではない、こういう話はすでにどこかで聞いたことがあり、誰かが語り、どこかで見聞きしたそういう話だ。

母子家庭の問題にしても母の死にしても、それ自体は別に新しくもなんともない。

だからこそ、場面場面で感動もし、涙も流しながら、終わってみれば「そんなもんだね」なのである。

観客が関心を持ちそうな美味しい素材はいっぱい詰め込まれている。

まずは奄美の自然と人だろう。家族の問題という切実なテーマ、誰もが憧れる恋愛、殺人事件かと思わせる推理風の冒頭のキャッチ、そしてヌードにセックス。

まことに商業映画らしく、美味しい素材にたっぷりの添加物なのである。

感動に浸れる人は、たっぷり浸っていただきたい。何しろ最新作にして最高傑作である。

あえてまとめるつもりはないが、その代わりにひとつの感想で締めくくろう。

この映画を支えているのは、文句なしに圧倒的な奄美の自然である。

しかしその自然を、河瀬監督は描き切ったのだと言えるだろうか。

私にはそうは思えなかった。監督が自然を描いたというより、この圧倒的な大自然に依存して作品を作ったと感じられたのだ。

映画を見ている最中に、私はかつて見た別の映画を思い出していた。

小栗康平監督の『眠る男』だ。

この映画を私はあまり評価しない。ペ・ヨンギュン監督の韓国映画『達磨はなぜ東へ行ったのか』のエピゴーネンにしか見えなかったからだ。

『眠る男』の中に、群馬県みどり市にある直径5.64メートルもの巨大水車が登場する。

この水車の映像は実に圧倒的で、映画全体の印象はこのシーンひとつにすべて食われてしまっている。

小栗監督は、この水車に依存して作品を作った。いや、もっと正確に言えば、小栗監督はこの水車に帰依してしまっている。そう、私は感じたのだ。

圧倒的な映像の前にひれ伏すしかなく、監督が映画を作るというよりその映像によって映画を作らされているという逆立ちした状況。

それと同じ感想を、この『2つ目の窓』に持った。

奄美の大自然は、シネスコサイズ、5.1チャンネルの映像をもってしても描ききれないくらい圧倒的で、監督はその自然をとても料理などできていない、ただ依存しているにすぎないと…。

最後に一つだけ、真正直に褒めたいのは、主演女優、吉永淳だ。

芝居もダイビングも唄も自在にこなす19歳の美少女。これからが楽しみである。